-

友情链接:

韩国计划建立月球基地, 惨遭网友群嘲, 空间站航天员饼干披露

- 发布日期:2025-08-05 22:33 点击次数:174

7月20日,韩国航空航天局(KASA)对外公布了一份太空探索路线图,其中最吸睛的目标是——2045年前建成月球经济基地。

按照路线图规划,韩国将分三步推进月球探索。

2032年前实现机器人着陆器登月,完成月球表面环境探测与资源普查;

2040年前研制新一代高性能月球着陆器,具备载人运输与物资补给能力;

最终在2045年建成集科研、资源开发、国际合作于一体的月球基地。

这一计划乍一看有些痴人说梦,其实并非空中楼阁。

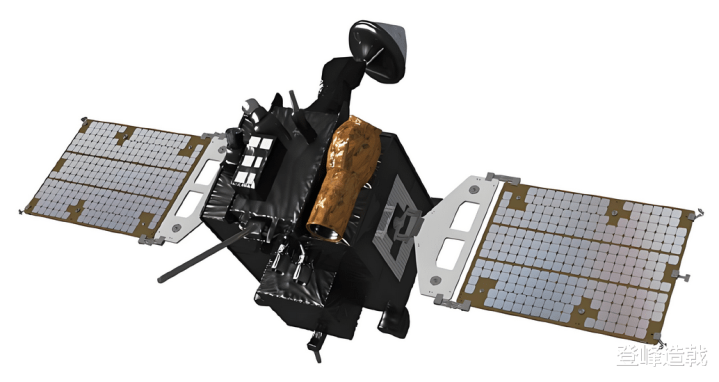

2022年8月,韩国首个月球探测器“享月号”(Danuri)搭乘SpaceX猎鹰9号火箭升空。

目前仍在月球轨道运行,持续收集月球地质与矿物数据,为后续任务积累基础。

韩国航天部门表示,“赏月号”的成功运行,证明其已掌握月球轨道控制、远距离通信等关键技术。

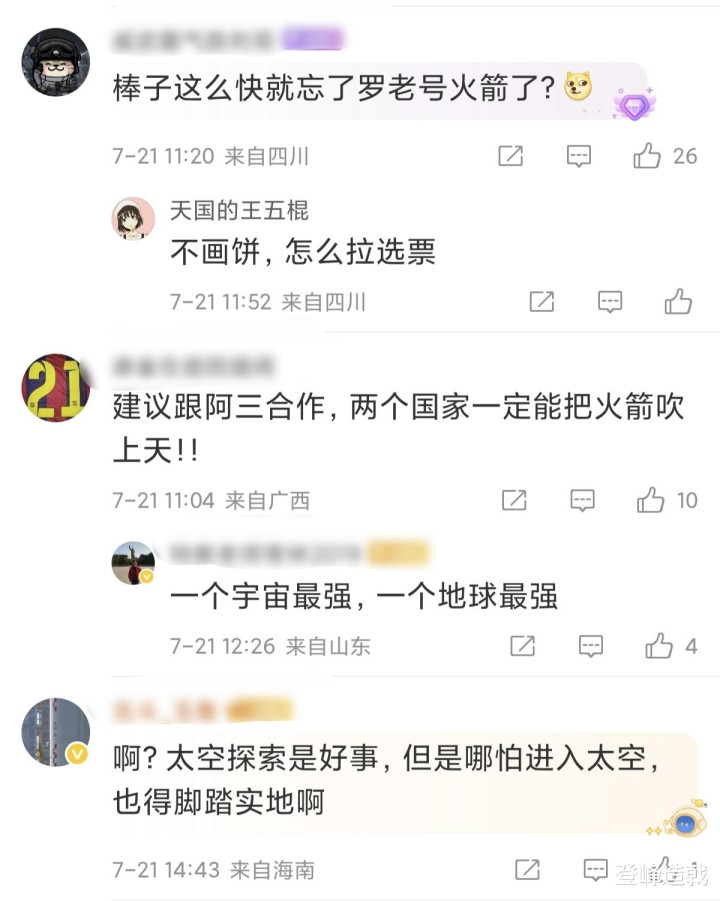

然而,这份雄心勃勃的计划公布后,却在全球社交平台引发群嘲。

有网友调侃,“先确保火箭能稳定入轨再说”。

也有人翻出韩国航天史上的“黑历史”直言“信心比技术足”。

之所以遭此嘲讽,与韩国航天发展史上屡遭挫折的发射记录密切相关。

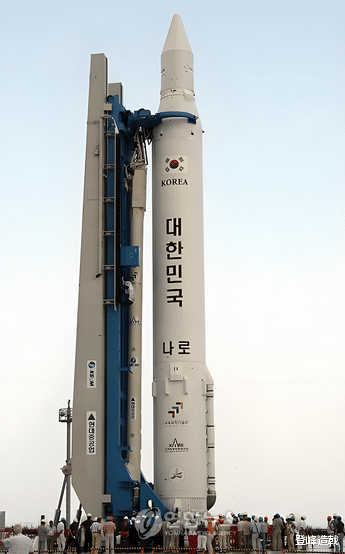

2009年8月,韩俄合作研制的第一代运载火箭“罗老号”(KSLV-1)首飞,一级火箭由俄罗斯提供,二级采用韩国自研固体发动机。

但发射后不久,二级发动机未能按计划点火,任务宣告失败。

2010年6月,“罗老号”第二次发射再次失利——火箭升空后二级发动机提前关机,搭载的卫星未能进入预定轨道。

直到2013年1月,“罗老号”第三次发射才终获成功,将一颗科学卫星送入近地轨道。

三次发射两度失败,让韩国意识到依赖外援的局限性,随后终止与俄罗斯的合作,开始自主研发。

可惜自主研发的道路更显艰难,2021年10月,韩国首款全自主研制的运载火箭“世界号”(KSLV-2)首飞。

火箭升空后上升阶段表现平稳,但在三级飞行阶段出现意外。

按设计,三级发动机需工作521秒,实际仅运行475秒就异常关机,导致模拟载荷入轨速度不足,最终未能进入预定轨道,让韩国自主航天梦遭受重创。

更值得关注的是,“世界号”的失利早有伏笔。

2018年韩国曾发射试验箭,成功验证了一级火箭的国产发动机性能,但未对三级发动机进行充分测试。

而正是这台未经过严苛验证的KRE-007发动机,成为首飞失败的直接诱因。

事实上,韩国航天的“急于求成”早有先例。“罗老号”研制期间,为赶进度跳过部分地面联调环节,导致两次发射均因细节失误失败。

如今,月球基地计划需要攻克的技术难关远超运载火箭。

从长寿命月球着陆器的动力系统,到月球表面极端环境下的生命维持技术,再到地月往返运输的经济性设计,每一项都需数十年技术沉淀。

而韩国目前的航天实力,仍停留在“依赖外援实现探测器入轨”阶段,自主运载火箭的成功率尚未稳定,载人航天技术更是一片空白,不怪遭如此大面积嘲讽。

相关资讯

-

观测者决定现实? 延迟选择实验揭示, 我们可能一直在“创造”过去

- 新闻资讯 2025-12-17

- 当未来改变过去,延迟选择量子擦除实验的哲学与物理学启示 你可能听说过量子力学很“怪”,但要说哪个实验最让人头皮发麻,延迟选择量子擦除实验绝对排得上号。 想象一下,你今天做的一个决定,竟然能改变昨天发生的事,这听着像科幻片,对吧?但在量子世界...

-

这还是那个憨厚的李二牛吗?医美毁我青春,还我硬汉特种兵

- 新闻资讯 2024-10-14

- 他是“农村军人”专业户,拍戏用了八个替身却无人说他耍大牌。 靠着憨厚的“李二牛”成功出圈。 然而时过境迁的再次相聚,二牛爆改“二妞”。 “老实人”这个标签是大家对他最大的误解。 出道即巅峰 好运来了挡也挡不住,军旅题材突然兴起,让赵荀抓住了...

-

月球下的人, 听着月球上的声音~

- 新闻资讯 2025-07-05

- ...